通常、10歳前後から抽象的な思考力が伸びてくると言われています。

もちろん、身体の成長と同様に伸びて来るタイミングの個人差はありますが、抽象的な思考を支えるのは具体的な経験であることは間違いありません。

そこで、幼児のピグマリオン、低学年での実感算数では、ヌマーカステンやドット棒といった数を捉えるための教具だけでなく、水かさの単元では実際にジュースを飲んでみたり、長さの単元では物の長さを測ったりと具体的な経験をたっぷりとしていきます。

今日は高学年クラス制授業で実施した具体的経験についていくつかご紹介します。

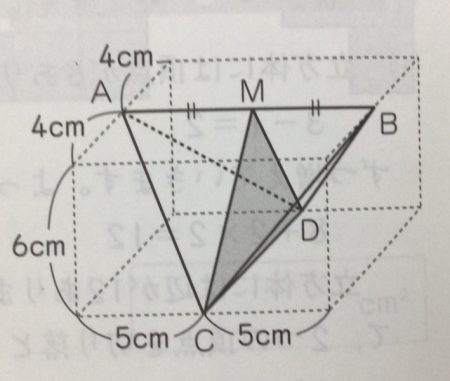

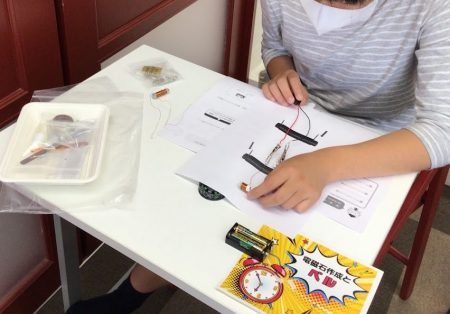

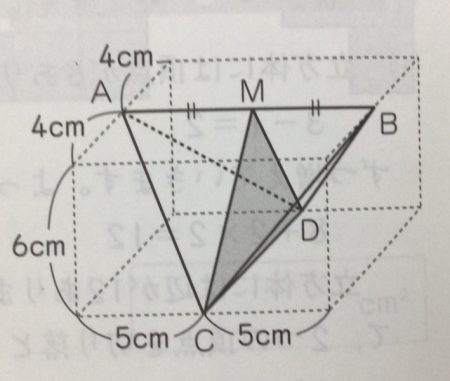

昨年末のウインターセッションでは、6年生算数で立体図形の切断の単元において、実際に寒天で作った立体を切断してみました。

「真ん中で切ると三角錐が2つできる」と言われても図を見ただけでは分からないと言っていたお子さんも、実際に立体を切ってみると「そういうことか!」と腑に落ちた様子でした。

立体図形に関しては、粘土や工作、ブロック遊びも含めてどれだけ実際に立体に触れてきたかが大きくものを言いますね。

うちの子は立体図形が苦手だわと思われた方は、是非一緒にお料理をしてみてください。その際、できれば食材の調達から一緒にをお勧めします。料理を通して立体概念や算数や理科的能力育つだけでなく、産地を知ることを通して社会の勉強にも役立ちます。

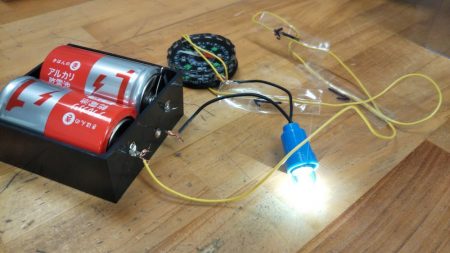

理科のてこの分野では、サマーセッションのサイエンスラボの経験が活かされました。

「ちょっと地味かしら」と思いながらも実施した昨夏のサマーセッションのサイエンスラボ「てこ」の回でしたが、自分の手でてこを操作し、重りを吊り下げる場所を変えると釣り合ったり釣り合わなかったりすることを実感し、最後にそれらが計算で求められることが分かった時にはとても楽しそうな歓声が上がるほど盛況でした。

てこの単元では、「回転しようとする力(モーメント)」と「重力」を区別することが重要ですが、日常生活で頻繁に触れる重力と異なり、「回転しようとする力」は実感する機会が少ないため、なかなか区別することが難しいものです。

でも、夏にその経験をしてきた子ども達は、半年たった今月実施した「てこ」の授業でしっかりとその二者の区別をつけて理解してくれました。素晴らしいですね♪

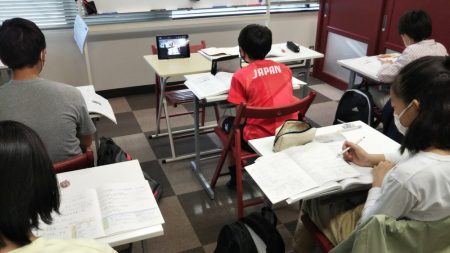

地震の単元では、初期微動と主要動の伝わり方の違いを動画で紹介しました。

初期微動は縦揺れで伝わり方が早く、主要動は横揺れで伝わり方が遅いというのは知識としては知っていました。しかし、なぜそうなるのかは上手く説明できないなと思っていたところ、仙台市科学館のHPに分かりやすい動画を見つけたので、さっそく子ども達にも紹介しました。とても分かりやすい実験動画だったので、子ども達も「なるほど~。」と納得顔でした。

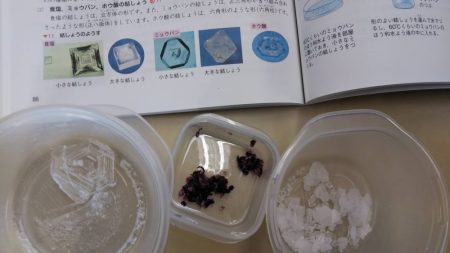

深成岩の等粒状組織のでき方は結晶の単元と絡めて

火山の単元では、深成岩はゆっくりと冷え固まることにより結晶が大きくなることを、以前学習した結晶のでき方で紹介した結晶を見せながら解説したところイメージしやすいようでした。

これからも、どれだけ具体を紹介できるのか考えながら日々授業に取り組んでいきたいと思います。

熱気あふれる夏期講座開催中!