学習に最適な季節、秋到来!低学年の保護者様の意外なお悩みとは……?小学一年生向け国語新講座準備中です。

吹く風も涼しく心地よい季節ですね。

マキバの生徒さんの鉛筆も毎日軽やかに進んでいるようです。

二期制の学校が多い仙台では9月までが1学期。

入学したばかりの1年生もようやく通学や学習のペースができて

本格的に学習ができる頃になりましたね。

さて、そんな1年生など低学年の保護者様の意外なお悩みとは…?

「国語の学習」がその一つなんです。

毎日使っている日本語なのに国語の学習方法が良くわからない、というご相談がよくあります。

「漢字ドリル」や「音読」だけで本当に国語力がつくの?どんな学習が将来の力になるの?

母国語でありながらなぜ「国語が苦手、好きじゃない」なんて気持ちになってしまうんでしょう?

どうぞご心配なく。

早めに「楽しい」国語の体験を与えてあげてください。

そして毎日使っている日本語がこんな風にできているんだ、という体系を知ると

低学年なりに論理的に理解し、誤った表現にはちゃんと違和感を覚えるようになります。

マキバでは秋開講に向けて1年生国語新講座を準備中。

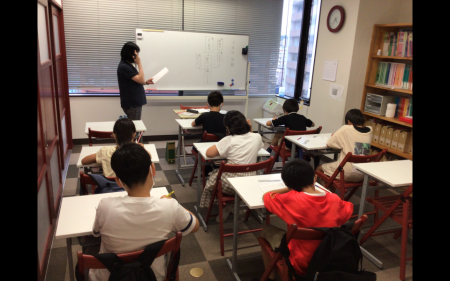

こちらは2年生国語講座のようす

言語活動とテキストを使った楽しい学びで

1年生の皆さんをお待ちいたしております。

※2.3年生の国語講座は残席わずかとなっておりますのでお問い合わせください。